Продолжающееся внутрибрюшное и внутритазовое кровотечение является одним из основных потенциально устранимых причин летальных исходов среди тяжелораненых и тяжелопострадавших в мирное и военное время.

Продолжающееся внутрибрюшное и внутритазовое кровотечение является одним из основных потенциально устранимых причин летальных исходов среди тяжелораненых и тяжелопострадавших в мирное и военное время.

По настоящее время не разработано ни одного адекватного средства для остановки продолжающегося внутриполостного кровотечения на догоспитальном этапе оказания экстренной медицинской помощи. Скорая медицинская помощь таким пациентам заключается в восполнении кровопотери в ходе скорейшей доставки в стационар.

Одним из новых и перспективных методов временной остановки продолжающегося поддиафрагмального кровотечения является эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты (ЭВБОА), которая заключается в заведении баллона-окклюдера в аорту через прокол бедренной артерии. Выполнение данного маневра позволяет добиться временной остановки кровотечения, стабилизации показателей гемодинамики, улучшения перфузии миокарда и головного мозга.

Получивший широкое распространение метод был достаточно хорошо изучен в эксперименте, многократно апробирован в стационарах по всему миру и нашел применение, в том числе на догоспитальном этапе. Первые весьма разрозненные данные по использованию ЭВБОА уже сегодня нуждаются в обобщении.

Историческая справка

Временное введение самодельного баллона-окклюдера в аорту через бедренную артерию впервые выполнил C. Hughes во время войны в Корее (1950-1953 гг.). В 1954 г. он опубликовал первый опыт ЭВБОА двум раненым с огнестрельными ранениями груди и живота. Несмотря на то, что оба раненых впоследствии погибли, автор отметил положительный результат данного вмешательства, отмечавшийся в стабилизации показателей гемодинамики.

Впоследствии интерес к ЭВБОА как к методу проксимального контроля поддиафрагмального кровотечения уменьшился. Тем не менее, этот метод борьбы с тяжелым кровотечением нашел свое место в неотложной сосудистой хирургии (при разрывах аневризм аорты), акушерстве (при массивном послеродовом кровотечении), был неоднократно использован для остановки послеоперационных кровотечений.

В 1989 г. B. Gupta доложил о положительном опыте ЭВБОА в лечении 21 гемодинамически нестабильного пациента с проникающими ранениями живота.

В 1990-е гг. данный метод с применением отечественных баллонных зондов предприятия «Север» был применен в эксперименте и в клинике на кафедре военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии И. М. Самохваловым, А. А. Завражновым и А. Н. Петровым. Из 10 случаев клинического применения один пострадавший выжил, что с учетом исходно терминального состояния пациентов в какой-то мере можно считать успехом.

Слабое развитие технологий и, соответственно, сложность выполнения манипуляции, высокий риск осложнений не позволили широко внедрить этот метод в клиническую практику. Создание и внедрение принципиально новых инструментов для рентгено-эндоваскулярной хирургии позволили по-новому взглянуть на проблему ЭВБОА.

Современное состояние проблемы

Анализ результатов лечения раненых в Ираке и Афганистане показал, что внутрибрюшное и внутритазовое кровотечение являлось причиной летального исхода в 39% случаев. По данным анализа Регистра травмы Великобритании потребность в выполнении ЭВБОА возникает у 0,5% всех пострадавших, что приблизительно соответствует частоте установки аортального баллона 1 раз в полтора месяца в крупном травмоцентре.

Повышенный интерес к ЭВБОА как к потенциальному средству внутриполостного гемостаза привел к существенному увеличению числа клинико-экспериментальных исследований за последние 10 лет. Большинство из них ограничивается экспериментами на животных, отдельными клиническими наблюдениями или описанием серии случаев.

В 2013 году Американская ассоциация хирургии повреждений (AAST) инициировала проспективное обсервационное исследование под названием AORTA, которое до сих пор не завершено.

Университет Эребру (Швеция) в течение нескольких лет ведет сбор данных ретро- и проспективного массивов пострадавших, которым была выполнена ЭВБОА в различных травмоцентрах по всему миру. Эти данные объединены в единый регистр (ABO Trauma Registry), включающий данные о применении ЭВБОА более чем 100 пострадавшим, однако результаты также еще не опубликованы. Таким образом, внедрение баллонной окклюзии аорты находится на этапе накопления данных, выявления преимуществ и недостатков, определения четких показаний к использованию.

Показания к ЭВБОА

Решение о выполнении ЭВБОА должно основываться на оценке тяжести и локализации травмы, состоянии пострадавшего и должно быть принято в максимально короткие сроки. По данным Brenner с соавт. среднее время постановки баллона в аорту составило около 5 минут.

Показаниями к выполнению ЭВБОА при ранениях и травмах являются поддиафрагмальные кровотечения из паренхиматозных органов, крупных сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также нестабильные переломы тазового кольца. Некоторые зарубежные авторы считают, что отрывы и разрушения нижних конечностей, также могут быть показанием к установке баллона.

Ключевую роль в принятии решения об ЭВБОА играют показатели гемодинамики. Большинство исследователей считают, что ЭВБОА следует выполнять при устойчивой гипотензии, сопровождающейся снижением систолического артериального давления (АД) менее 90 мм рт. ст.. Таким образом, при обоснованном подозрении на продолжающееся внутрибрюшное и внутритазовое кровотечение и стойкое снижение АД целесообразно выполнять ЭВБОА.

Системные эффекты ЭВБОА

ЭВБОА позволяет существенно снизить объем кровопотери, а также положительно влияет на показатели системной гемодинамики. Проведенные исследования показывают, что выполнение ЭВБОА у пострадавших, находящихся в состоянии шока, повышает систолическое АД в среднем на 53 мм рт. ст., что, в свою очередь, улучшает перфузию миокарда и головного мозга.

Подобного гемодинамического эффекта позволяет добиться выполнение реанимационной торакотомии с наложением зажима на аорту, но данный маневр выполняется сравнительно долго и является весьма травматичным. Согласно современным данным уровень выживаемости при выполнении реанимационной торакотомии при тяжелых ранениях и травмах колеблется от 0% до 16,7%. White и соавт. в эксперименте доказал, что выполнение реанимационной торакотомии сопровождается более выраженными физиологическими расстройствами (оцененными по показателям лактата, pH, дефицита оснований) по сравнению с ЭВБОА.

Применение ЭВБОА сопровождается значимым снижением летальности при тяжелой травме. M. Yagi и соавт., сравнив данные о применении 305 ЭВБОА и 104 реанимационных торакотомий при тяжелой травме живота, выявили достоверные отличия в выживаемости в пользу ЭВБОА.

Оптимальное время баллонной окклюзии аорты

Наряду с положительным влиянием ЭВБОА, блокирование кровотока в нижней половине туловища неизменно приводит к развитию синдрома ишемии-реперфузии. Профилактика тяжелой реперфузии заключается в максимальном сокращении времени раздувания баллона. J. J. Morrison и соавт. в своем экспериментальном сравнительном исследовании 30-, 60- и 90-минутной ЭВБОА в I зоне показали, что 30 и даже 60 мин являются приемлемыми сроками, не приводящими к каким-либо значимым метаболическим нарушениям.

Среднее время баллонной окклюзии аорты по данным серии клинических случаев составило 43 мин (от 12 до 70 мин). С учетом сокращенного объема и скорости выполнения операций в рамках многоэтапной хирургической тактики (Damage control) следует ориентироваться на срок 30-45 мин. При этом ЭВБОА в III зоне может быть относительно безопасно выполнена на срок до 2-3 часов, так как полностью сохраняется перфузия органов живота, а главное, почек.

Техника ЭВБОА

Выполнение ЭВБОА подразумевает несколько последовательных этапов.

Пункция и катетеризация артерии

Осуществляется по стандартной методике Сельдингера. Пункцию кожи выполняют иглой 18G на 12 см ниже паховой складки. После попадания в бедренную артерию заводят стартовый короткий проводник, иглу удаляют.

По проводнику в просвет артерии вводят интродьюсер с гемостатическим клапаном, препятствующим вытеканию крови.

Зачастую у пострадавших с выраженной гипотензией выполнить чрескожную пункцию бедренной артерии не представляется возможным из-за ослабления или отсутствия пульсации. В таком случае следует использовать ультразвуковой датчик для локализации места пункции или выполнить открытый доступ к общей бедренной артерии под паховой связкой.

Введение и позиционирование баллона

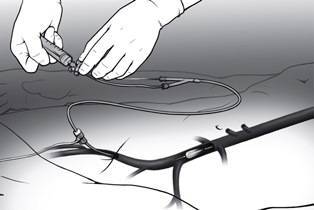

Через соответствующий диаметру баллона интродьюсер вводится длинный (260 см) 0,035’’ проводник, кончик которого позиционируется в нисходящей грудной аорте. По проводнику заводится баллонный катетер.

Важным этапом является точное позиционирование баллона в просвете аорты. В торакоабдоминальном отделе аорты условно выделяют три зоны:

- I зона расположена между левой подключичной артерией и чревным стволом (средняя длина 211 мм);

- II зона — между чревным стволом и почечными артериями (средняя длина 33 мм);

- III зона — между почечными артериями и бифуркацией аорты (средняя длина —97 мм).

II зона считается наиболее неблагоприятной для ЭВБОА, так как при этом полностью перекрывается кровоток по органам живота без возможности коллатеральной перфузии. В I зоне ЭВБОА выполняют при кровотечении из паренхиматозных органов и сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства (что по своему эффекту аналогично наложению зажима на нисходящий отдел грудной аорты), в III зоне — при тяжелых нестабильных переломах костей таза.

Приложив баллонный катетер поверх пациента и измерив расстояние от интродьюсера до мечевидного отростка, можно ориентировочно определить глубину введения баллонного катетера для окклюзии в I зоне, до пупка — в III зоне. Обычная рентгенография или рентгеноскопия позволяет добиться более точного позиционирования баллона. Во избежание окклюзии II зоны аорты не следует позиционировать баллон на уровне тел позвонков ThXII–LII.

Раздувание баллона

Выполняется введением смеси контрастного вещества и изотонического раствора в соотношении 1:1—1:2, разведенной в 20мл шприце, под рентгеноскопическим контролем или с последующей рентгенографией. При отсутствии рентгеновской установки ориентируются на ощущение сопротивления, возникающее при введении достаточного количества раствора, после чего введение прекращают.

Для установки аортального баллона в III зоне без рентгеновского контроля предложена следующая методика. Баллон заводится в аорту на 50 см и медленно раздувается с одновременным его аккуратным перемещением назад-вперед до появления ощущения трения о стенку аорты. При появлении первых признаков сопротивления баллон подтягивается вниз до вклинения в одну из подвздошных артерий, возвращается на 5 см в аорту и окончательно раздувается.

Раздувание баллона производят медленно и только после согласования действий с анестезиологом. В момент раздувания отмечается существенное повышение давления в артериях верхней половины туловища на 50-70 мм рт. ст. С этого момента начинается ишемия нижней половины туловища, тяжесть которой прямо пропорциональна времени полной окклюзии аорты. Для предотвращения смещения баллона следует использовать длинный интродьюсер или пометить шафт баллона у входа в порт интродьюсера, чтобы следить за его смещением.

Минимизировать время ишемии, поддержав при этом системную гемодинамику, можно с помощью частичной ЭВБОА (неполное раздувание баллона) или прерывистой ЭВБОА (периодическое сдувание) — методов, которые находятся в стадии дополнительного изучения.

После раздувания баллона выполняют неотложные вмешательства в зависимости от клинической ситуации:

- транспортировка в стационар, если ЭВБОА выполнена на догоспитальном этапе;

- транспортировка в рентгенохирургическое отделение, если планируется эмболизация поврежденной артерии;

- лапаротомия и остановка продолжающегося внутрибрюшного кровотечения;

- внешняя фиксация переломов костей таза и внебрюшинная тампонада таза;

- восполнение кровопотери и коррекция коагулопатии.

Сдувание баллона

Является важным этапом вмешательства и выполняется по согласованию с анестезиологом после остановки хирургического кровотечения. Быстрое сдувание баллона неизбежно приведет к циркуляторному коллапсу, поэтому следует ориентироваться на скорость сдувания баллона 3-5 мл каждые 30 секунд.

Извлечение последних нескольких миллилитров жидкости является наиболее важным, так как именно в этот момент происходит полное восстановление кровотока по аорте. При внезапном падении системного АД возможно дальнейшее кратковременное частичное раздувание баллона для поддержки гемодинамики. При появлении признаков стабилизации гемодинамики следует извлечь баллон (после полного сдувания), а затем и интродьюсер.

Извлечение интродьюсера

Установленный в бедренной артерии интродьюсер, ограничивающий ток крови за счет относительно большого диаметра (около 4 мм), может способствовать развитию ишемии нижней конечности, а также служить фактором тромбообразования. Это может быть особенно выражено при низкой пункции и ошибочной катетеризации поверхностной бедренной артерии вместо общей. Поэтому интродьюсер следует удалять как можно раньше после окончания вмешательства, как правило, после всего комплекса операций, проведенных в противошоковой операционной.

Оптимальным способом удаления интродьюсера большого диаметра у тяжелопострадавших служит наложение бокового сосудистого шва, т. е оно выполняется сосудистым хирургом в стационаре. После обнажения бедренной артерии проксимальнее и дистальнее места входа интродьюсера накладываются атравматичные зажимы, интродьюсер извлекается и накладывается непрерывный или узловой шов. После запуска кровотока осуществляется контроль пульсации на артериях стопы.

Оснащение

ЭВБОА может быть выполнена с использованием минимального набора расходных материалов, в который входят пункционная игла, интродьюсер, проводник высокой жесткости, баллонный катетер и флакон контрастного вещества.

В линейке баллонных окклюдеров сегодня имеются устройства среднего диаметра, вводимые через интродьюсер 10-12-14 Fr (3 Fr = 1 мм), такие как «Reliant» (Medtronic, США), «Coda» (Cook, США), «Equalizer» (Boston Scientific, США), а последние модификации — еще меньшего диаметра — всего 7 Fr, такие как «Rescue Balloon» (Tokai Medical Products, Япония) и «ERREBOA» (Pryor Medical, США).

Если три первых баллона первоначально создавались и в настоящее время в основном используются для моделирования грудных стент-графтов после их постановки в аорту, то последние предназначены непосредственно для ЭВБОА, имеют специальные метки и снабжены жестким стилетом. Состав набора, характеристики входящих в него изделий могут варьировать в зависимости от имеющихся в наличии материалов. Основным требованием является готовность этого набора к использованию и его нахождение в свободном доступе для дежурной бригады.

Опасности и осложнения

Применение внутрисосудистых вмешательств малоподготовленными в области сосудистой и эндоваскулярной хирургии специалистами может сопровождаться рядом потенциальных осложнений, таких как повреждение бедренной артерии, неправильное позиционирование баллона в аорте, случайная нецелевая катетеризация и повреждение сосуда, смещение баллона из-за отсутствия достаточной поддержки, тяжелая реперфузия вследствие длительного стояния баллона, кровотечение из зоны сосудистого доступа.

Риск возникновения осложнений в какой-то степени нивелируется эффектом ЭВБОА. Недопущение развития указанных осложнений возможно при правильном выполнении всех этапов вмешательства и прохождении соответствующей подготовки.

Обучение эндоваскулярным методам

Во многих университетах и клиниках за рубежом уже сегодня в программу обучения в ординатуре по специальности «хирургия» включен базовый цикл по рентгеноэндоваскулярным методам диагностики и лечения, который длится от нескольких недель до полугода. Для обучения также проводят специализированные курсы и мастерклассы, такие как DIRECT (Япония), BEST и ESTARS (США), EVTM (Швеция). В ходе обучения, наряду с различными стендами, манекенами, трупами и опытными животными, используют специальные эндоваскулярные роботы-симуляторы, основные из которых Simbionix Angio Mentor (США) и Mentice VIST (Швеция).

Учитывая необходимость раннего выполнения ЭВБОА, следует подчеркнуть, что хирурги противошоковой бригады должны быть осведомлены в базовых положениях эндоваскулярной хирургии, должны знать и уметь выполнять базовые достаточно простые, но эффективные при их своевременном выполнении манипуляции. Более широкое применение эндоваскулярных методов при травме, а также приближение этих методов к месту травмы предусматривает последующее применение ЭВБОА на догоспитальном этапе.

Применение ЭВБОА на догоспитальном этапе

Оказание помощи пострадавшему с тяжелой гипотензией на догоспитальном этапе всегда вызывает определенные трудности для бригады скорой помощи. Сочетанные обширные повреждения требуют быстрого одномоментного выполнения целого ряда лечебных процедур, выполняемых при низких цифрах АД: интубации трахеи, декомпрессии плевральной полости, остановки кровотечения, транспортной иммобилизации, пункции вены для введения плазмозамещающих растворов и др. Длительная гипоксемия негативно сказывается на последующем лечении, если пострадавший всё-таки был доставлен в стационар.

Перечисленные факторы способствовали вынесению ЭВБОА на догоспитальный этап. Впервые такое вмешательство на месте травмы совсем недавно, в 2015 году, выполнили сотрудники вертолетной бригады скорой помощи в Лондоне. Авторы доложили о 6 попытках ЭВБОА, 4 из которых оказались успешными.

Полученный опыт открывает перспективы применения ЭВБОА в том числе в машинах скорой помощи С-класса, вертолетах скорой помощи. Пункция артерии может выполняться закрытым или открытым способом, а также под ультразвуковым наведением. С помощью ультразвука может быть также выполнен контроль прохождения проводника по аорте.

Безусловно, для выполнения подобных вмешательств требуются высокая квалификация всей бригады, отличные манипуляторные навыки врача, хорошее оснащение. Внедрению этого метода в России, однако, препятствуют некоторые этические аспекты и существующее законодательство.

Заключение

Одним из важных аспектов лечения пострадавших с тяжелыми ранениями и травмами является рациональная минимизация хирургической агрессии в остром периоде травматической болезни. Методы рентгеноэндоваскулярной хирургии все шире внедряются в современную хирургию повреждений, а также выдвигаются все ближе к месту происшествия.

ЭВБОА является рациональной альтернативой реанимационной торакотомии, позволяет стабилизировать гемодинамику и тем самым выиграть время для транспортировки, подготовки и проведения мероприятий по хирургической остановке кровотечения.

Тем не менее, ЭВБОА не является безобидной процедурой, должна выполняться по соответствующим показаниям: устойчивая гипотензия и подозрение на продолжающееся внутрибрюшное и/или внутритазовое кровотечение.

Помимо минимального набора расходных материалов, для эффективной и безопасной ЭВБОА оператор должен иметь достаточную теоретическую и практическую подготовку.

Выполнение ЭВБОА на догоспитальном этапе скорой медицинской помощи позволит избежать ранней большеобъемной инфузионной терапии, провоцирующей острую коагулопатию, и на время доставки сохранить жизнь даже самой тяжелой категории пострадавших. Для уточнения показаний, противопоказаний, техники выполнения вмешательства требуются дополнительные экспериментальные и клинические исследования.

В. А. Рева, Е. А. Семенов, А. Н. Петров, И. М. Самохвалов

2016 г.