Боль в груди — одна из самых частых причин обращения за врачебной помощью. Причина боли в груди может быть ясной, но часто бывает атипичной. Случаи, когда пациенты жалуются на боль в груди, представляют наибольшие трудности для диагностики.

Боль в груди — одна из самых частых причин обращения за врачебной помощью. Причина боли в груди может быть ясной, но часто бывает атипичной. Случаи, когда пациенты жалуются на боль в груди, представляют наибольшие трудности для диагностики.

Дифференциально-диагностический ряд в таких случаях чрезвычайно широк и включает, в том числе, заболевания, представляющие непосредственную угрозу жизни, такие как инфаркт миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, нестабильную стенокардию, тромбоэмболию легочной артерии и расслаивающую аневризму аорты.

Расслаивающая аневризма аорты (РАА) представляет достаточно сложную проблему в плане первичной диагностики. Причиной этого является как низкая частота данной патологии, так и большая вариабельность клинических проявлений.

Без применения кардиохирургических методов в ранние сроки заболевания прогноз крайне неблагоприятен, а двухнедельная выживаемость не превышает 20 % , поэтому своевременная диагностика РАА является важнейшей задачей.

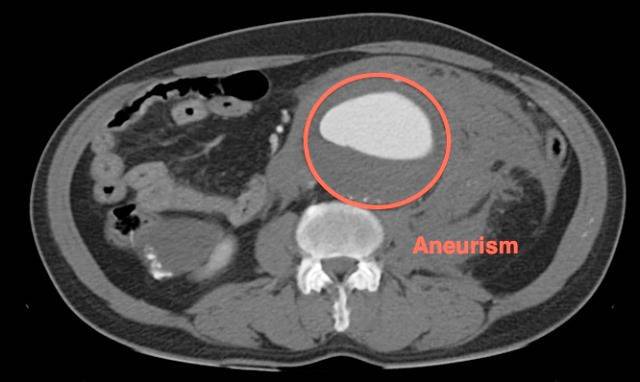

Под термином «расслаивающая аневризма аорты» подразумевают внезапное образование вследствие различных причин дефекта интимы аорты с последующим проникновением крови через этот дефект в дегенеративно измененную срединную оболочку, образованием гематомы и продольным расслоением стенки аорты.

Расслоение (диссекция) происходит преимущественно в дистальном, реже в проксимальном отделе. Гематома может развиваться по ходу аорты и закупоривать одну из ее ветвей, начиная от ветвей дуги аорты и заканчивая кишечными артериями.

Ретроградная диссекция может поражать коронарные артерии. Чаще вовлекается правая коронарная артерия. Ретроградное расслоение может привести к нарушению прочности одной или нескольких створок аортального клапана и его недостаточности.

Ложный канал располагается в наружной половине средней оболочки аорты. Наружная его стенка составляет всего четверть первоначальной толщины стенки аорты. Это является причиной частых разрывов аорты у больных с расслаивающей аневризмой.

Разрыв аневризмы дуги аорты происходит чаще всего в полость средостения, разрыв нисходящей аорты — в левую плевральную полость, брюшной аорты — в забрюшинную клетчатку. Так как париетальный перикард прикрепляется к восходящей части аорты, непосредственно проксимальнее места отхождения плечеголовного ствола, разрыв любого отдела восходящей части аорты может привести к тампонаде перикарда.

Классификации расслаивающих аневризм аорты

Классификации расслаивающих аневризм аорты обычно основаны на локализации проксимального разрыва внутренней оболочки аорты и протяженности расслоения стенки аорты. Поскольку разрыв внутренней оболочки аорты может теоретически произойти в любом сегменте и быть множественным, варианты расслоения аорты весьма разнообразны.

Однако на практике разрыв внутренней оболочки чаще всего происходит в передней стенке восходящей части аорты на границе проксимальной и средней трети, а также в начальном сегменте нисходящей части аорты дистальнее русла левой подключичной артерии.

Именно на этом принципе основана простая и широко распространенная Стэндфордская классификация, согласно которой выделяют несколько типов расслоения:

- тип А — разрыв интимы находится в восходящей аорте с поражением дуги или нисходящей аорты, или без них;

- тип В — надрыв находится в нисходящей аорте, при этом расслоение распространяется проксимально и дистально.

Для определения прогноза болезни и выработки консервативной и оперативной тактики в клинике применяется модификация классификации М. DeBakey:

- тип I — разрыв внутренней оболочки локализуется в восходящей части аорты, а расслоение ее стенок распространяется до брюшной части аорты;

- тип II — разрыв внутренней оболочки локализуется в восходящей части аорты, расслоение заканчивается слепым мешком проксимальнее плечеголовного ствола;

- тип III — разрыв внутренней оболочки аорты локализуется в начальном отделе нисходящей части грудной аорты дистальнее устья левой подключичной артерии.

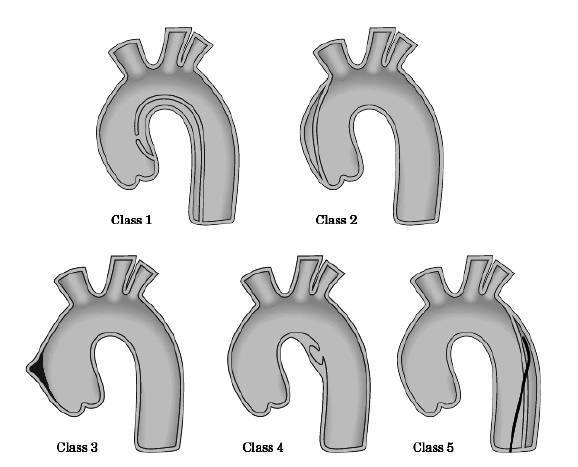

Согласно другой классификации, выделяют пять классов диссекции аорты.

- К 1-му классу относят классическое расслоение аорты с формированием ложного и истинного ходов без образования сообщения между ними,

- к 2-му— интрамуральную гематому или кровоизлияние,

- к 3-му — пенетрирующее изъявление атеросклеротической бляшки стенки аорты вследствие надрыва ее капсулы,

- к 4-му — небольшие ограниченные или частичные диссекции аорты с образованием выпячивания ее стенки

- к 5-му — ятрогенные или посттравматические диссекции аорты (например, расслоение аорты проведенным в нее для катетеризации сердца катетером).

Разрыв интимы, являющийся началом расслаивающей аневризмы, обнаруживается в восходящей части аорты примерно в 70 % случаев. В 10 % случаев его находят в дуге, в 20 % — в нисходящей части грудной аорты. В редких случаях наблюдается надрыв интимы брюшной аорты.

Диссекция (расслоение) аорты может быть острой (до 2 недель) и хронической (более 2 недель).

Распространенность РАА оценивается в среднем как 1 на 10 000 госпитализированных (однако значительная часть больных погибает на догоспитальном этапе). Данная патология является причиной 1,1 % случаев внезапной смерти и 3-4 % случаев всех внезапных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний; выявляется в 1 случае на 400 аутопсий.

К предрасполагающим факторам расслоений аорты относятся заболевания и состояния, сопровождающиеся кистозной дегенерацией медии:

- длительно существующая артериальная гипертензия,

- врожденные дефекты соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса — Данлоса, Тернера),

- поликистозная болезнь почек,

- пожилой возраст (60-70 лет);

- врожденные пороки сердца (коарктация аорты, бикуспидальный или одностворчатый клапан);

- атеросклероз аорты;

- беременность;

- травма грудной клетки,

- сильное физическое и эмоциональное напряжение;

- системные васкулиты (особенно часто гранулематозный, гигантоклеточный артериит);

- химические и токсические воздействия (наркотики, например, кокаин);

- ятрогенные причины.

Клиническая картина

Наиболее частыми симптомами при РАА являются внезапное начало боли с молниеносным достижением максимальной интенсивности, локализация боли в грудной клетке, боль в спине. Боль описывается пациентами как очень интенсивная или нестерпимая, самая сильная боль, которую они когда-либо испытывали, боль острая или рвущая.

У значительной части пациентов могут наблюдаться те или иные изменения сегмента ST или зубца Т.

При проксимальном типе расслоения может выслушиваться шум аортальной регургитации.

Как при проксимальном, так и при дистальном типе расслоения может определяться асимметрия пульса (снижение его наполнения или отсутствие) и артериального давления на верхних или нижних конечностях.

У части пациентов могут выявляться те или иные неврологические нарушения.

Относительно редко встречается вторичный (чаще всего задненижний) инфаркт миокарда, связанный с распространением расслоения на устье коронарной артерии.

К заболеваниям, имеющим сходную с РАА клиническую картину, относятся:

- острый коронарный синдром;

- аортальная недостаточность без диссекции (расслоения);

- аневризма аорты без диссекции (расслоения);

- костно-мышечные;

- перикардит;

- опухоль средостения;

- плеврит;

- тромбоэмболия легочной артерии;

- холецистит.

Наличие РАА можно подозревать, если у пациента имеется боль; боль в сочетании с обмороком (синкопе); боль в сочетании с симптомами сердечной недостаточности; боль в сочетании с симптомами поражения ЦНС (инсульт); сердечная недостаточность без болевого синдрома; симптомы поражения ЦНС (инсульт) без болевого синдрома; изменения на рентгенограмме органов грудной клетки без болевого синдрома; отсутствие пульса без болевого синдрома.

Согласно рекомендациям рабочей группы Европейского общества кардиологов, для подтверждения диагноза, уточнения типа расслоения (локализация, протяженность), диагностики и уточнения тяжести аортальной недостаточности и диагностики экстравазации (периаортальная или медиастинальная гематома, плевральный или перикардиальный выпот) предпочтение следует отдавать трансторакальной ЭхоКГ с последующей трансэзофагеальной ЭхоКГ и внутрисосудистым УЗИ, мультиспиральной компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии.

Ангиография может проводиться для определения анатомического субстрата при планируемом чрескожном вмешательстве у гемодинамически стабильных и нестабильных пациентов, но не рутинно. Рентгенография грудной клетки не дает дополнительной информации.

Лечебные мероприятия

Ниже представлены начальные лечебно-диагностические мероприятия, которые следует проводить при подозрении на РАА в соответствии с рекомендациями группы экспертов Европейского общества кардиологов.

- Сбор детального анамнеза и полный осмотр (при возможности).

- Обеспечение венозного доступа, анализы крови (ОАК, КФК, тропонин I (Т), Д-димер, гематокрит, липиды).

- ЭКГ в 12 отведениях.

- Мониторирование артериального давления и ЭКГ.

- Обезболивание (морфин).

- Снижение систолического артериального давления, предпочтительно β-адреноблокаторы (пропранолол, метопролол, эсмолол), при противопоказаниях — антагонисты кальция.

- Транспортировка в ОРИТ.

- При тяжелой артериальной гипертензии дополнительно вазодилататоры.

- Трансторакальная (трансэзофагеальная) ЭхоКГ.

Всем пациентам с расслаивающей аневризмой аорты показано хирургическое лечение.

Клинический пример

Представляем клинический пример прижизненной диагностики РАА на основании особенностей течения заболевания и клинической картины.

Пациентка А., 59 лет. Жалоб в момент поступления нет. Ранее сердечно-сосудистых заболеваний не переносила.

Впервые за 3 дня до обращения в стационар возникла колющая, пронизывающая боль умеренной интенсивности в области сердца и между лопатками без связи с физической нагрузкой и движением, усиливавшаяся при пальпации, сохранялась несколько часов после самостоятельного приема анальгетиков. Повторный подобный приступ развился накануне поступления в стационар.

Консультирована неврологом, высказано предположение о вертеброгенной торакалгии. Проведена ЭКГ, выявлены изменения (отрицательные зубцы Т в отведениях III и aVF), по поводу которых пациентка направлена в стационар с диагнозом: «ИБС. Заднедиафрагмальный инфаркт миокарда».

При объективном обследовании обращал на себя внимание умеренно интенсивный диастолический шум, выслушивавшийся над аортой и по правому краю грудины.

С учетом острого характера и длительности боли в грудной клетке в сочетании с выявленными признаками аортальной недостаточности, предположительно остро развившейся (не было сведений о существовавшем ранее пороке сердца, границы сердца в пределах нормы, отсутствовали признаки хронической сердечной недостаточности) было высказано предположение о наличии РАА восходящего отдела аорты.

Пациентка была госпитализирована в ОРИТ, где планировалось начать инфузию эсмолола, провести трансторакальную и, при необходимости, трансэзофагеальную ЭхоКГ.

Через 10 мин после поступления больная внезапно потеряла сознание, диагностировано прекращение кровообращения (электромеханическая диссоциация). Реанимационные мероприятия безуспешны.

Диагноз: «Расслаивающая аневризма восходящей аорты. Гемоперикард. Тампонада сердца».

При патологоанатомическом исследовании было обнаружено непротяженное расслоение восходящей аорты с надклапанным разрывом и кровоизлиянием в полость перикарда.

П. В. Долотовская, И. В. Грайфер, С. В. Ефремов, Н. В. Фурман

2009 г.