Сепсис остается актуальной проблемой медицины с тех пор, как Гиппократ в IV в. до н.э. описал гнилокровие, а Цельс в I веке н.э. – признаки воспаления. В 1850-х гг. Л. Пастером открыты болезнетворные свойства бактерий, в 1928 г. А. Флемингом – бактерицидное действие пенициллина.

Сепсис остается актуальной проблемой медицины с тех пор, как Гиппократ в IV в. до н.э. описал гнилокровие, а Цельс в I веке н.э. – признаки воспаления. В 1850-х гг. Л. Пастером открыты болезнетворные свойства бактерий, в 1928 г. А. Флемингом – бактерицидное действие пенициллина.

Несмотря на это революционное открытие, сейчас очевидно, что лечение сепсиса выходит за рамки антибактериальной терапии. Эффективное лечение этого заболевания возможно только при воздействии на основные звенья его патогенеза.

Очевидно, что представление о патогенезе сепсиса за последние 100 лет кардинально изменилось. Еще в 1956 г. И.В. Давыдовский заключил, что при сепсисе «…патогенез идет впереди этиологии», а «причины инфекции надо искать не в физиологии микроба, а в физиологии организма».

В настоящее время сепсис рассматривается как «…патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде генерализованного воспаления на инфекцию различной природы». При этом, несмотря на разнообразие этиологии и локализации инфекционного процесса, отмечается общность клинических проявлений: сепсис всегда вторичен, полиэтиологичен, незаразен, протекает ациклически, иммунитет к нему не вырабатывается, клинические и морфологические изменения трафаретны, неспецифичны и не зависят от возбудителя.

В патогенезе сепсиса можно выделить несколько последовательных универсальных ключевых этапов развития. Это важно также и для определения подходов к терапии.

- Индукционная фаза – в результате локального взаимодействия организма человека и инфекционного агента формируется местная контролируемая воспалительная реакция.

- Каскадная фаза – при продолжении действия инфекционного агента и поступлении токсинов и медиаторов в системную циркуляцию запускается каскадный механизм продукции медиаторов воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-а, простагландинов и др.), формируется системная воспалительная реакция, заключающаяся в активации гуморальных и клеточных механизмов иммунной системы.

Взаимодействие инфекционного агента и макроорганизма на системном уровне носит комплексный характер: происходит активация системы комплемента, клеток крови – нейтрофилов, моноцитов, макрофагов и тромбоцитов, выделение кислородных радикалов, протеаз, изменение адгезивных свойств эндотелиоцитов. Нормальная регуляция системного воспаления опосредуется через выделение противовоспалительных медиаторов ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-11, ИЛ-13, которые ограничивают воспалительную реакцию.

- Фаза вторичной аутоагрессии – выраженная и/или продолжительная стимуляция иммунокомпетентных клеток – приводит к накоплению воспалительных медиаторов в системном кровотоке, что в конечном счете нарушает баланс про- и противовоспалительных агентов. В результате утраты регуляции системной воспалительной реакции формируются аутоагрессия и гиперкатаболизм.

Избыточная продукция цитокинов стимулирует синтез дополнительных естественных медиаторов воспаления: эйкозаноидов (тромбоксаны, лейкотриены, простагландины), интерлейкина, брадикинина, оксида азота и др., участвующих в нарушениях микроциркуляции и проницаемости капилляров.

Под действием циркулирующих биологически активных молекул (фактора активации тромбоцитов, ингибитора активатора плазминогена, цитокинов, эндотоксина) активируется свертывание, что приводит к прогрессированию нарушений микроциркуляции, тромбообразованию и в итоге – к формированию синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

- Фаза полиорганной недостаточности. В результате неадекватного физиологического ответа (нарушений центральной гемодинамики, микроциркуляции, уменьшения объема циркулирующей крови, ишемических и реперфузионных повреждений) происходит повреждение клеток с формированием органной дисфункции.

Разработанные R.C. Bone и соавт. принципы цитокиновой теории прогрессирования сепсиса и развития полиорганной недостаточности легли в основу понятий «синдром системной воспалительной реакции» (inflammatory response syndrome, SIRS) и «компенсаторный антивоспалительный ответ» (compensatory anti-inflammatory response syndrome, CARS). Этот подход открывает новые возможности воздействия на ключевые звенья патогенеза сепсиса.

Течение сепсиса возможно в трех клинических вариантах:

- преобладание SIRS, который в конечном счете приводит к формированию органной недостаточности;

- преобладание CARS («иммунный паралич», повышенная опасность инфекционной инвазии);

- сбалансированность SIRS и CARS – самый благоприятный вариант течения воспалительной реакции.

Пики SIRS и CARS чаще не следуют один за другим, поляризуя иммунный ответ, а образуют множество наслаивающихся разнонаправленных пиков, что делает выбор адекватной терапии крайне сложным. При этом можно наблюдать картину, когда в тканях отмечаются признаки SIRS, а в периферической крови – CARS.

На протяжении многих лет адекватная хирургическая санация гнойного очага и антибактериальная терапия считались главными средствами борьбы с сепсисом. В настоящее время общепризнано, что главная роль в патогенезе сепсиса принадлежит не инфекционному агенту, который служит лишь пусковым звеном, а чрезмерной и неадекватной воспалительной реакции, вызванной медиаторами, образующимися под действием бактериальных токсинов.

Доказанным является тот факт, что прогрессирование системной воспалительной реакции в рамках сепсиса и отягощение полиорганной недостаточности могут происходить уже при санированном гнойном очаге. Возникающий порочный круг аутоагрессии приводит к тому, что обменные процессы в организме направлены не на регенерацию, а скорее на деструкцию тканей.

В настоящее время ведущую роль в патогенезе сепсиса и формировании септической полиорганной недостаточности отводят медиаторам воспаления. В 1927 г. Т. Льюис описал химические регуляторы воспаления. С тех пор науке стало известно огромное количество медиаторов, которые принимают важное участие в патогенезе сепсиса.

Тем не менее в исследованиях было установлено, что применение антител к ФНО-а, антагониста рецептора ИЛ-1, антагониста MD2-TLR4, ингибитора пути тканевого фактора, антител к эндотоксину, фактора активации тромбоцитов, активированного протеина С, ингибитора синтазы оксида азота не повысило выживаемость больных при клинических испытаниях.

Отчасти это можно объяснить следующими факторами:

- диапазон концентраций, в которых эти медиаторы оказывают свое выраженное биологическое действие, чрезвычайно велик, они обладают как местным (паракринным), так и дистантным (эндокринным) эффектами, плейотропностью, избыточностью действия, синергизмом или антагонизмом биологического действия;

- выброс одного медиатора индуцирует продукцию других (каскадность), индуцировать синтез и выделение этих медиаторов может множество внешних агентов.

В связи с этим была высказана гипотеза, что неселективное, но одновременное удаление многих медиаторов воспаления может быть благоприятно для больного. Эта гипотеза была многократно подтверждена множеством клинических исследований.

Патологические процессы в организме больного с сепсисом (гипоксия, некробиоз, воспаление) под действием бактериальных токсинов не только приводят к продукции различных медиаторов воспаления, но и инициируют ряд функциональных и гуморальных расстройств, которые приводят к накоплению в крови различных токсичных продуктов обмена.

В процессе развития сепсиса быстро устанавливается равновесие между внутри- и внесосудистой жидкостью, что является скорее положительным фактом, так как кровь и лимфа – доступные среды для экстракорпорального удаления токсичных субстанций.

Современные методы заместительной почечной терапии позволяют не только адекватно корректировать уремию, гиперкалиемию и гипергидратацию, улучшать легочную и центральную гемодинамику, снижать уровень эндотоксемии, обусловленной генерализованным воспалением, массивным цитолизом и выраженным протеинолизом, но и снижать активность системной воспалительной реакции.

Высоким потенциалом в коррекции нарушений гомеостаза при сепсисе, септической полиорганной недостаточности и шоке обладают фильтрационные методики – гемофильтрация и гемодиафильтрация.

С учетом патогенеза сепсиса можно выделить три основные гипотезы механизма действия гемофильтрации:

- устранение пиковых концентраций цитокинов на ранней стадии способно остановить формирование и прогрессирование сепсиса;

- удаление циркулирующих цитокинов сопровождается снижением их тканевой концентрации (возможно, поэтому состояние больного может улучшаться даже без значительного снижения плазменной концентрации цитокинов);

- нормализация функции иммунной системы.

Peng и соавт. сообщают, что в результате продленной вено-венозной гемофильтрации при сепсисе отмечается эффективное удаление цитокинов плазмы (у-интерферона, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13) и уменьшается экспрессия HLA-DR на моноцитах. Концентрации ИЛ-6 и ФНО-а при этом изменились не сильно.

Терапевтическое действие гемо- и гемодиафильтрации опосредуется не только конфекционным механизмом. Некоторые мембраны, используемые для заместительной почечной терапии (особенно полиакрилонитриловые и полисульфоновые), имеют значительную адсорбирующую возможность.

Такие гемофильтры способны адсорбировать СЗа, С5а и другие цитокины на своей поверхности, уменьшая тем самым системное воздействие комплементарной активации. М. Nakamura и соавт. при проведении гемодиафильтрации на мембране из полиметилметакрилата отметили снижение концентрации ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10.

Однако сорбционная емкость этих мембран недостаточно высока. Удаление медиаторов воспаления, таких как эндотоксин и цитокины, при сепсисе также возможно при высокообъемной гемофильтрации в случае использования мембран с высокой пропускной способностью (high-flux). Эффективность удаления цитокинов может быть повышена за счет применения специальных сорбентов, обладающих высокой сорбционной емкостью и скоростью сорбции.

Появлению комбинированных фильтрационно-сорбционных методик также способствовал тот факт, что при эффективном конвекционном удалении некоторых медиаторов воспаления резко снижается транспорт через мембрану других, поскольку эти молекулы обладают различным зарядом, молекулярной массой, конформацией молекулы, гидрофобностью или гидрофильностью и др.

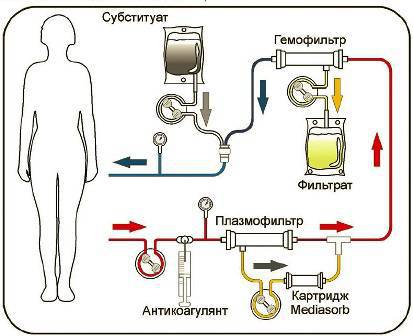

Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция (СПФА) является высокоэффективным методом удаления циркулирующих медиаторов, потенциально участвующих в патогенезе сепсиса. Схема этой процедуры представлена на рис.

В состав экстракорпорального контура при СПФА входят плазмофильтр, гемофильтр и специальный сорбент на основе смолы – Mediasorb. Этот сорбент обладает способностью эффективно удалять большое количество медиаторов.

Гипотеза, что удаление этих медиаторов полезно для больного с сепсисом подтверждена многими исследователями. Так, М. Formica и соавт. установили, что в результате снижения уровня циркулирующих про- и противовоспалительных медиаторов отмечалось улучшение показателей гемодинамики и газообмена в легких, снижение потребности в инотропной поддержке.

Bellomo и соавт. сообщают, что удаление циркулирующих цитокинов – высокоэффективная процедура при сепсисе и септическом шоке. Проведение СПФА приводит к нормализации гемодинамики и активности лейкоцитов, увеличению выживаемости лабораторных животных.

H.J. Мао и соавт. оценили эффект от применения СПФА и выявили, что после процедур наблюдается уменьшение концентрации ФНО-а и повышение концентрации антагониста рецептора ИЛ-IR. Также отмечены увеличение экспозиции HLA-DR и иммуностимулирующее действие – возрастание эндотоксин-опосредованного выделения ФНО-а, чего авторы не наблюдали при проведении высокообъемной гемофильтрации.

Т. Taniguchi и соавт. считают, что сорбционное удаление таких медиаторов, как ФНО-а, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 может иметь большой терапевтический потенциал при таких состояниях, как септическая полиорганная недостаточность и острое легочное повреждение.

Однако многие исследователи считают эффективность СПФА спорной. Есть и работы, в которых сообщается о недостаточной функции этого метода. Так, G. Berlot и соавт. сообщают, что комплексное удаление воспалительных медиаторов при сепсисе путем 12-часовой СПФА способствовало улучшению микроциркуляции и перфузии тканей. Однако этот эффект носил временный характер, и вскоре после прекращения процедуры показатели вернулись к исходным.

М. Stengl и соавт. наблюдали улучшение сократительной способности миокарда при удалении циркулирующих факторов, что может быть достигнуто при гемодиализе, но не при изолированной СПФА.

Sykora и соавт. в экспериментальной модели сепсиса у животных оценили эффективность СПФА. Несмотря на снижение концентрации циркулирующих медиаторов и токсинов после 12-часовой процедуры, авторы не отметили улучшения гемодинамики и уменьшения потребности в инотропной поддержке. Повреждения легких и печени, нарушения микроциркуляции, активация эндотелия, маркеры оксидативного стресса достоверно не различались в основной группе и группе сравнения, где СПФА не применялась.

В другом исследовании эти авторы также в эксперименте оценили возможности различных доз гемофильтрации при сепсисе. Они установили, что высокие объемы этой методики способны предотвратить или уменьшить выраженность гипотензии. Однако применение как высокообъемной, так и стандартной гемофильтрации не смогло предотвратить прогрессирование сепсиса.

Недостаточная эффективность как гемофильтрации, так и более сложных методик, таких как СПФА, может быть обусловлена многими факторами. По мнению ряда авторов, при проведении гемофильтрации у септического больного существенное значение имеет скорость фильтрации. Так, при скорости не менее 35 мл/час летальность среди больных с сепсисом достоверно снижается почти на 20%.

Кроме объема фильтрации важное значение имеет и длительность терапии. Известно, что интермиттирующая высокообъемная гемофильтрация (50-70 и даже 100-120 мл/кг/час) с применением высоко- пропускающих мембран (так называемая пульс- гемофильтрация) неспособна эффективно удалять воспалительные медиаторы из интерстициального сектора и часто сопровождается синдромом рикошета. Высокообъемная гемофильтрация может быть эффективной при терапии катехоламин-резистентного шока.

Ratanarat и соавт. применили сочетание высокообъемной (в дозе 85 мл/кг/час в течение 6 часов) и стандартной (в дозе 35 мл/кг/час в течение 18 часов) гемофильтрации при лечении больных с септическим шоком. Они отметили улучшение показателей центральной гемодинамики и снижение летальности с 72 до 47%. При лечении сепсиса без шока авторы отдают предпочтение постоянной вено-венозной гемофильтрации в режиме предилюции.

Простое увеличение скорости фильтрации при сепсисе выше 35-45 мл/кг/час или размера пор фильтра не способствует увеличению транспорта медиаторов и токсинов в системный кровоток и не сопровождается выраженным повышением выживаемости. Отчасти это может быть объяснено увеличением клиренса не только токсинов, но и полезных субстанций: антибиотиков, гормонов, витаминов и др. Многих этих недостатков лишены фильтрационно-сорбционные каскадные методики.

Интересное многоцентровое открытое проспективное исследование проведено D. Рауеп и соавт. Авторы оценили влияние раннего применения продленной гемофильтрации в дозе 25 мл/кг/час при сепсисе на тяжесть септической полиорганной недостаточности (ПОН) и концентрацию цитокинов плазмы. Они пришли к парадоксальному выводу: тяжесть и частота развития септической ПОН оказались выше у больных, которым была проведена гемофильтрация. Авторы заключили, что, вероятно, эффективность этой методики можно повысить, изменив ее дозу. С другой стороны, данный факт может свидетельствовать о необходимости применения дополнительных методов терапии.

Эти исследования подтверждают, что удаление пиковых концентраций цитокинов может быть эффективно при сепсисе, однако необходим более тонкий и дифференцированный подход к терапии.

Таким образом, глубокое изучение патогенеза сепсиса способствует улучшению выживаемости больных. Но тот факт, что летальность от тяжелого сепсиса за последние 100 лет принципиально не изменилась, свидетельствует о том, что для успешного решения этой проблемы необходимо проведение дополнительных исследований.

А.Б. Зулькарнаев, А.В. Ватазин, С.А. Пасов, А.А. Подойницын

2014 г.