Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одним из распространенных осложнений различных заболеваний сердечно-сосудистой и легочной системы, которое нередко становится непосредственной причиной смертельного исхода.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одним из распространенных осложнений различных заболеваний сердечно-сосудистой и легочной системы, которое нередко становится непосредственной причиной смертельного исхода.

Своевременная диагностика ТЭЛА часто представляет значительные трудности в связи с полиморфизмом клинической симптоматики, остротой течения, недостаточным использованием современных информативных методов исследования – перфузионной сцинтиграфии легких, ангиопульмонографии и др.

Все еще значительное число больных погибает в первые часы – сутки, не получая соответствующего адекватного лечения. Так, летальность среди нелеченых пациентов превышает 30%.

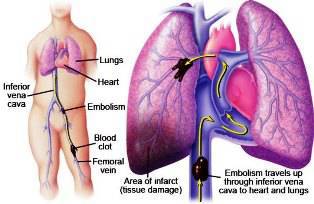

В большинстве случаев (более 80%) причиной ТЭЛА выступает тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ), заметно реже (около 4%) – тромбоз полостей правого сердца и системы верхней полой вены. Нередко (более 15%) установить источник ТЭЛА не удается.

Перечислим факторы риска возникновения ТЭЛА и ТГВ:

- гиподинамия;

- хирургические операции;

- иммобилизация;

- онкологические заболевания;

- хроническая сердечная недостаточность (ХСН);

- ТЭЛА и ТГВ в анамнезе;

- варикозное расширение вен голеней;

- травмы;

- беременность и роды;

- применение оральных контрацептивов;

- гепарин-индуцированная тромбоцитопения;

- некоторые заболевания – ожирение, эритремия, нефротический синдром, заболевания соединительной ткани и др.;

- наследственные факторы – гомоцистинурия, дефицит антитромбина III, дисфибриногенемия и др.

Клинически ТГВ проявляется флеботромбозом (начинается на уровне подвздошной венозной дуги, задней большеберцовой и малоберцовой вены), болью в области стопы и голени, усиливающейся при ходьбе, болями в икроножных мышцах, болезненностью по ходу вен, отечностью голеней и стоп и др.

Наиболее информативными методами диагностики ТГВ признаны дуплексное ультразвуковое исследование (УЗИ) и допплерография. При этом выявляются неподатливость стенок вены при сдавлении, повышенная эхогенность по сравнению с движущейся кровью, отсутствие кровотока в пораженном сосуде.

Признаками ТГВ при ультразвуковой допплерографии считаются отсутствие или снижение скорости кровотока при дыхательных пробах, увеличение кровотока при сдавлении ноги дистальнее исследуемого сегмента, появление ретроградного кровотока при сдавлении ноги проксимальнее исследуемого сегмента.

Патогенез ТЭЛА

Отмечаются два основных критерия – механическая обструкция легочного сосудистого русла и гуморальные нарушения.

Окклюзия ветвей легочной артерии сопровождается повышением сопротивления малого круга кровообращения и приводит к легочной гипертензии, острой правожелудочковой недостаточности, тахикардии, снижению сердечного выброса и артериального давления. Вентиляция неперфузируемых участков легких влечет развитие гипоксии, нарушений сердечного ритма. При неполноценном коллатеральном кровотоке по бронхиальным артериям вследствие ХСН, клапанных пороков сердца, хронической обструктивной болезни легких может развиться ТЭЛА, инфаркт легких.

Действия гуморальных факторов при ТЭЛА способствуют прогрессированию нарушений гемодинамики. Тромбоциты на поверхности свежего тромба высвобождают серотонин, тромбоксан, гистамин и другие медиаторы воспаления, вызывающие сужение легочных сосудов и просвета бронхов, что приводит к развитию тахипноэ, легочной гипертензии и артериальной гипотонии.

Клиническая картина

В зависимости от локализации тромбоэмболии выделяют массивную ТЭЛА (тромбоэмбол локализуется в основном стволе или главных ветвях легочной артерии), субмассивную ТЭЛА (эмболизация долевых и сегментарных ветвей легочной артерии) и тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии.

При массивной и субмассивной формах ТЭЛА максимально обозначены клинические симптомы заболевания:

- внезапная одышка в покое, бледный цианоз, при массивной эмболии отмечается выраженная синюшность кожных покровов;

- тахикардия, возможны экстрасистолия, фибрилляция предсердий;

- повышение температуры, связанное с воспалительным процессом в легких или плевре;

- кровохарканье вследствие возможного инфаркта легких;

- болевой синдром различной локализации и происхождения – ангинозоподобный с локализацией за грудиной; легочно-плевральный с возникновением острой боли в грудной клетке, усиливающейся при дыхании и кашле; абдоминальный с острой болью в правом подреберье иногда с парезом кишечника, упорной икотой, связанный с воспалением диафрагмальной плевры, острым набуханием печени;

- аускультативно в легких выслушивается ослабленное дыхание, мелкопузырчатые влажные хрипы (чаще на ограниченном участке), шум трения плевры;

- артериальная гипотония, вплоть до коллапса, повышенное венозное давление;

- симптоматика острого легочного сердца: акцент II тона, систолический шум во II межреберье слева от грудины, протодиастолический или пресистолический ритм галопа у левого края грудины, набухшие шейные вены;

- церебральные расстройства, обусловленные гипоксией головного мозга: сонливость, заторможенность, головокружение, кратковременная или более длительная потеря сознания, двигательное возбуждение или адинамия, судороги в конечностях, непроизвольное мочеиспускание и дефекация;

- острая почечная недостаточность вследствие нарушения общей гемодинамики (при коллапсе).

Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии характеризуется:

- повторными «пневмониями» неясного происхождения, иногда протекающими как плевропневмония;

- экссудативным плевритом, особенно с геморрагическим выпотом, сухими плевритами;

- повторными коллапсами, обмороками, сочетающимися с тахикардией, чувством нехватки воздуха;

- внезапно возникающим чувством сдавления в груди, затрудненным дыханием, повышением температуры тела;

- «беспричинной» лихорадкой, резистентной к антибактериальной терапии;

- пароксизмальной одышкой, тахикардией;

- появлением и/или прогрессированием сердечной недостаточности;

- появлением и/или прогрессированием симптоматики хронического легочного сердца при отсутствии «легочного анамнеза».

Диагностика

В диагностике огромное значение имеют детально собранный анамнез, оценка факторов риска ТЭЛА/ТГВ, клиническая симптоматика и комплекс лабораторно-инструментальных исследований: газы артериальной крови, электрокардиография, эхокардиография, рентгенография органов грудной клетки, перфузионная сцинтиграфия легких, УЗИ магистральных вен нижних конечностей. По показаниям проводят ангиопульмонографию, измерение давления в полостях правого сердца, илеокаваграфию.

При массивной ТЭЛА могут отмечаться снижение РаO2 менее 80 мм рт. ст., увеличение активности лактатдегидрогеназы и уровня общего билирубина крови при нормальной активности аспарагиновой трансаминазы.

Чрезвычайно специфичны и коррелируют с тяжестью ТЭЛА остро возникшие изменения на электрокардиограмме – появление зубцов SI, QIII, STIII, (-) TIII и P-pulmonale, преходящая блокада правой ножки пучка Гиса, изменения в левых грудных отведениях, нарушение ритма и проводимости.

Рентгенологические признаки ТЭЛА могут проявляться расширением верхней полой вены, увеличением правых отделов сердца, выбуханием конуса легочной артерии, высоким стоянием купола диафрагмы на стороне поражения, дисковидными ателектазами, инфильтрацией легочной ткани, плевральным выпотом, обеднением легочного рисунка в зоне поражения.

Эхокардиография позволяет визуализировать тромбы в полостях правого сердца, оценить гипертрофию правого желудочка, степень легочной гипертензии.

Перфузионная сцинтиграфия легких основана на визуализации периферического сосудистого русла легких при помощи микроагрегатов альбумина, меченного 99Тс или 125I. При дефектах перфузии эмболического генеза характерны четкая очерченность, треугольная форма и расположение, соответствующее зоне кровоснабжения пораженного сосуда (доля, сегмент).

При выявлении перфузионных дефектов, захватывающих долю или целое легкое, показатель сцинтиграфии составляет 81%. При наличии лишь сегментарных дефектов этот показатель снижается до 50%, а субсегментарных – до 9%. Специфичность перфузионной сцинтиграфии легких значительно повышается при сопоставлении с рентгенологическими данными.

Ангиографическое исследование максимально отвечает диагностике ТЭЛА. Наиболее типичен дефект наполнения в просвете сосуда. Другим признаком ТЭЛА является обрыв сосуда при его контрастировании. Косвенными ангиографическими симптомами ТЭЛА считаются расширение главных легочных артерий, уменьшение числа контрастированных периферических ветвей, деформация легочного рисунка.

Ретроградная илеокаваграфия позволяет визуализировать глубокие вены бедра, выполнить имплантацию кава-фильтра.

Что касается лабораторных изменений при ТЭЛА, могут наблюдаться нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, лимфопения, эозинофилия в подостром периоде. Лейкоцитоз сохраняется от 2 до 5 недель, при этом нарастает скорость оседания эритроцитов (до месяца и более).

Выявляются повышение активности лактатдегидрогеназы, гипербилирубинемия, незначительно повышенный уровень аспартатаминотрансферазы, нормальный уровень креатинфосфокиназы.

Очень важно при ТЭЛА определение концентрации Д-димера. Этот лабораторный маркер фибринообразования используется для диагностики венозных тромбоэмболических осложнений, включающих ТГВ и ТЭЛА. В норме содержание Д-димера менее 0,5 мкг/мл (500 нг/мл). Предикторы повышения Д-димера у больных с острым эпизодом ТГВ/ТЭЛА – женский пол, наличие ХСН, возраст, размер тромба.

Важно дифференцировать ТЭЛА и инфаркт миокарда. При ТЭЛА отмечаются соответствующие анамнез, жалобы и симптомы: внезапно развившиеся одышка и кашель, кровохарканье, тахипноэ, акцент II тона над легочной артерией, крепитирующие хрипы в легких, артериальная гипоксемия, субсегментарный ателектаз на рентгенограмме, при электрокардиографическом исследовании – синдром острого легочного сердца, при эхокардиографии – признаки перегрузки правого желудочка, изменения при сцинтиграфии легких, ангиопульмонографии, повышение содержания Д-димера.

Своевременная диагностика ТГВ/ТЭЛА основана на детальном анализе анамнестических, клинических, лабораторных, ультразвуковых, рентгенологических методов исследования.

Лечение

Основной целью терапии при ТЭЛА являются нормализация (улучшение) перфузии легких и профилактика формирования тяжелой, хронической постэмболической легочной гипертензии.

Общие лечебные мероприятия включают:

- соблюдение строгого постельного режима с целью предупреждения рецидива ТЭЛА;

- катетеризацию центральной вены для проведения инфузионной терапии и измерения центрального венозного давления;

- ингаляцию кислорода через носовой катетер;

- при развитии кардиогенного шока – внутривенные инфузии добутамина, реополиглюкина декстрана; при инфаркт-пневмонии – антибиотики.

Самым радикальным методом лечения пациентов с ТЭЛА и хронической тромбоэмболической легочной гипертензией (ХТЭЛГ) является хирургическая операция, заключающаяся в легочной эндартерэктомии. Все больные с подозрением на ТЭЛА и ХТЭЛГ должны подвергаться детальному обследованию с целью возможности применения хирургического вмешательства.

Показаниями к операции легочной эндартерэктомии служат организованные тромбоэмболы, доступные для хирургического удаления, локализованные в главной, долевой и сегментарных ветвях легочной артерии, III—IV функциональный класс сердечной недостаточности по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний.

Однако далеко не всем пациентам с ТЭЛА и ХТЭЛГ показано хирургическое лечение. Не представляется возможным проведение операций больным с дистальным характером поражения. Кроме того, у прооперированных пациентов нередко (более чем в 30% случаев) встречаются резидуальные и персистирующие формы выраженной легочной гипертензии после эндартерэктомии.

Все сказанное делает чрезвычайно актуальной проблему консервативной (лекарственной) терапии ТЭЛА и ХТЭЛГ. В качестве примера приведем два современных препарата для лечения ХТЭЛГ – илопрост и риоцигуат.

Илопрост – ингаляционный препарат для лечения легочной гипертензии (после ТЭЛА и ХТЭЛГ), позволяющий повысить переносимость физической нагрузки, уменьшить выраженность симптомов, улучшить легочную гемодинамику. Препарат характеризуется минимальным риском системных побочных эффектов и лекарственных взаимодействий.

Риоцигуат – стимулятор растворимой гуанилатциклазы, основной рецептор оксида азота. Начальная доза составляет 1 мг 3 раза в сутки; фаза титрования – 8 недель, в последующие 8 недель доза риоцигуата увеличивается до 2,5 мг 3 раза в сутки. Клинические исследования показали, что терапия риоцигуатом обладает хорошей переносимостью. Среди побочных явлений отмечаются гипотензия, диспепсические симптомы.

Таким образом, оба обозначенных препарата показаны при неоперабельной ХТЭЛГ, а также при персистирующей/резидуальной форме ХТЭЛГ после тромбэндартерэктомии.

При тяжелом течении заболевания применяется краткосрочный тромболизис: внутривенное введение 100 мг рекомбинантного активатора плазминогена в течение 2 часов. Могут использоваться большие дозы урокиназы или стрептокиназы (стрептокиназа 250 000 ед внутривенно в течение 30 минут, затем инфузия со скоростью 100 000 ед в час 2,5-3 млн ед в сутки).

Антикоагулянтная терапия проводится гепарином 10 000 ед внутривенно, затем инфузия со скоростью 1000 ед в час или подкожное введение 5000-7000 ед каждые 4 часа в течение 7-10 дней.

При неэффективности тромболитической терапии и сохранении симптоматики шока выполняется тромбоэмболэктомия (в специализированном стационаре).

При относительно нетяжелом течении ТЭЛА применяется:

- антикоагулянтная терапия нефракционированным или низкомолекулярным гепарином;

- далтепарин натрия – 100 аХа ед/кг массы тела 2 раза в сутки;

- эноксапарин натрия – 1-1,5 мг/кг массы тела, соответственно 2 или 1 раз в сутки;

- надропарин кальция- 85 аХа или 171 аХа ед/кг массы тела, соответственно 2 или 1 раз в сутки;

- непрямые антикоагулянты (варфарин под контролем международного нормализованного отношения). Назначают за 2-3 дня до отмены прямого антикоагулянта, используют в течение 1,5-2 месяцев.

В случае рецидива ТЭЛА на фоне антикоагулянтной терапии прибегают к имплантации кава-фильтра.

Эффект тромболитической терапии оценивается по клиническим признакам (уменьшение одышки, тахикардии, цианоза и др.), данным электрокардиографии и эхокардиографии (регресс признаков перегрузки правых отделов сердца), результатам повторной рентгенографии и перфузионной сцинтиграфии легких или ангиопульмонографии.

Больные, перенесшие ТЭЛА (особенно тяжелую форму), должны находиться под диспансерным наблюдением в течение 6-12 месяцев.

Гуревич М.А.

2015 г.